考研进入冲刺阶段,大家在准备好基础知识的同时需要紧跟时事,拓宽知识面。介于此,小美接下来将推出时事热点系列专题,以提供给大家更多的设计思路。请大家敬请关注!

本周热点主题是

非遗

在科技高速发展的今天

现代文明带给我们越来越多的便利

然而愈多的便利却使得一些传统的非遗文化逐渐失色

甚至个别工艺文化正濒临失传

今天学姐就想和大家讨论分析一下

一些传统独特的、不被多数人所知的非遗文化

以及在今天,它们是如何被创造性地运用到设计之中

希望能为准设计师的你带来新的思路

上篇

学姐将为大家介绍一些非遗文化

以及传承的意义

皮影

皮影戏(Shadow Puppets),又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。皮影的制作程序大多相同,通常要经过选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成等八道工序、手工雕刻3000余刀,是一个复杂奇妙的过程。

皮影人物画稿通常是民间艺人代代相传的。皮影人物由头、臂、手、身等8个部分组成,经过选皮、画稿、镂刻、敷彩等8道工序制作而成,过程极为复杂。

蜡染

蜡染,是我国民间传统纺织印染手工艺,古称蜡缬,与绞缬(扎染)、灰缬(镂空印花)、夹缬(夹染)并称为我国古代四大印花技艺。

蜡染的基本原理是在需要白色花型的地方涂抹蜡质(古代是蜂蜡,现代是石蜡、蜂蜡、木蜡等混合蜡),然后去染色,将没有涂蜡的地方染成蓝色,有蜡的地方因为没有上色而呈现白色,行话叫做“留白”。同时,在浸染中,作为防染剂的蜡自然龟裂,使布面呈现特殊的“冰纹”,尤具魅力。由于蜡染图案丰富,色调素雅,风格独特,用于制作服装服饰和各种生活实用品,显得朴实大方、清新悦目。

蜡染图案以写实为基础。艺术语言质朴、天真、粗犷而有力,特别是它的造形不受自然形象细节的约束,进行了大胆的变化和夸张,这种变化和夸张出自天真的想象,含有无穷的魅力。

扎染

扎染古称扎缬、绞缬,古代常见的防染印花纺织品有绞缬、蜡缬和夹缬等种类。 是汉族民间传统而独特的染色工艺。织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法,中国传统的手工染色技术之一。

扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具,对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。其目的是对织物扎结部分起到防染作用,使被扎结部分保持原色,而未被扎结部分均匀受染。从而形成深浅不均、层次丰富的色晕和皱印。织物被扎的愈紧、愈牢、防染效果愈好。

扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料,主要染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液,尤其是板蓝根。

水墨画

水墨画,是中国绘画的代表,也就是狭义的“国画”,并传到东亚其他地区。基本的水墨画,仅有水与墨,黑与白色,但进阶的水墨画,也有工笔花鸟画,色彩缤纷,后者有时也称为彩墨画。

水墨画是中国汉族特色较强的一种绘画艺术形式,借助具有本民族特色的绘画工具和材料(毛笔、宣纸和墨),表现具有意象和意境的绘画。其特征主要有两个方面,一是从工具材料上来说,水墨画具有水乳交融,酣畅淋漓的艺术效果。具体地说就是将水、墨和宣纸的属性特征很好地体现出来,如水墨相调,出现干湿浓淡的层次。

◐

布老虎

布老虎起源于虎图腾崇拜。人们把虎作为生命保护神和繁衍生育之神。布老虎以双头虎枕为多见,是崇虎习俗在民俗中的表现形式,其中蕴含着深厚的文化内涵。双头虎枕是一个象征阴阳相合的母体,可以祛灾,保护娃娃的平安。而单头虎、直卧虎等则是作为全家保护神的镇宅图腾虎类型。

在工业生产较为发达的今天,人们依旧喜爱手工缝制的布老虎,在它的身上,不仅体现着中国妇女特有的心灵手巧和聪明才智,更多的则是老一辈对新一代的期望与祝福。

◐

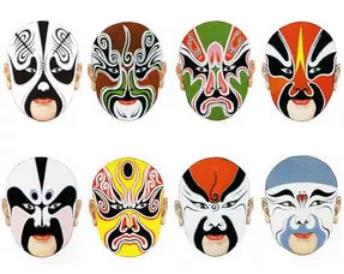

脸谱

脸谱,是中国传统戏曲演员脸上的绘画,用于舞台演出时的化妆造型艺术。古代的面具上具有简单的符号,“观念符号”和“表情符号”,用来表达某种特定的观念或表情。到了戏里,这些符号就直接画在脸上,表达更为复杂丰富的观念和表情。

脸谱的产生有悠久的历史。脸谱起源于面具,脸谱将图形直接画在脸上,而面具把图形画在或铸在别的东西上面后再戴在脸上。

◐

芜湖铁画

铁画,也称铁花,安徽芜湖特产,为中国独具风格的工艺品之一。铁画是以低炭钢为原料,将铁片和铁线锻打焊接成的各种装饰画。它将民间剪纸、雕刻、镶嵌等各种艺术的技法溶为一体,采用中国画章法,黑白对比,虚实结合,另有一番情趣。铁画是以铁为墨,以砧为砚,以锤代笔锻制而成。铁画的品种分为三类:一类为尺幅小景,多以松、梅、兰、竹、菊、鹰等为题材,这类铁画衬板镶框,挂于粉墙之上,更显端庄醒目。

◐

剪纸

中国剪纸是一种用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹,用于装点生活或配合其他民俗活动的民间艺术。在中国,剪纸具有广泛的群众基础,交融于各族人民的社会生活,是各种民俗活动的重要组成部分。南宋时期,已经出现了以剪纸为职业的行业艺人。中国民间常常将剪纸作为装饰家居的饰物,美化居家环境,如门栈、窗花、柜花、喜花,棚顶花等都是用来装饰门窗、房间的剪纸。剪纸艺术自诞生以来,在中国历史上就没有中断过。它充实于各种民俗活动中,是中国民间历史文化内涵最为丰富的艺术形态之一。

侗族亮布

亮布是一种经过染色的粗布料,它的制作要经过浸染、捶布、晾布和涂抹鸡蛋清等十多道工序,工艺十分古朴,穿着经久耐用,别具民族特色。这种土布经过晒干后闪闪发亮,所以俗称为“亮布”。亮布仍是苗族、侗族等少数民族服饰不可或缺的元素之一。

在侗家,织锦也称“侗锦”,侗族妇女多精于此道。清代嘉庆年间,贵州黎平县中潮乡一带侗族妇女织造的锦带,用五色丝线挑织成花木、禽兽等,各式各样的图案,其质地以“流之水不败,渍之油不污”而闻名遐迩。贵州镇远县报京侗族妇女织造的侗布、侗被、侗锦、挑花帕等物,质地优良,图案精美,堪称一绝。

◐

苗绣

苗绣是苗族民间传承的刺绣技艺,是苗族历史文化中特有的表现形式之一,是苗族妇女勤劳智慧的结晶。主要流传在贵州省黔东南地区苗族聚集区。雷山台江等地的苗族服饰至今仍保留着原汁原味的传统风格,精美绝伦的刺绣技艺和璀璨夺目的银饰让人赞叹不已。苗族服饰的刺绣工艺有其独特性,如双针锁绣、绉绣、辫绣、破纱绣、丝絮贴绣、锡绣等。流传在贵州省雷山县、贵阳市、剑河县等地的苗绣有着不同的形式与风格。苗族的刺绣艺术,是苗族历史文化中特有的表现形式之一,是苗族妇女勤劳智慧的结晶。

◐

说了这么多不同类型的非遗艺术,

我们来聊一下非遗文化发扬和继承的意义。

很多古老的非遗文化在现今的历史条件下,已由原有功利内容的意念标记转化为用做欣赏的审美形式,这些文化已经不仅仅是一种单纯的日常用品或者消耗品,人们需要重新领悟并充实他们的价值。当人们站在现代文明的角度去审视与评价这种传统的文化艺术品时,它实际上已超脱了自身,作为一种艺术元素进入了现代艺术生活,实现了向新的文化氛围与审美境界的跨越,展示出新的文化意义。

这些文化形式是中华民族独有的,带着独特的民族气息和民族记忆,与现代社会中科技感、逐渐简洁和冷淡的设计风格不同,它们更多的带着一种情感加成,也与其他民族风格得以区分,使中华传统文化得以更好地展现在世界面前。

这些古老的艺术,也会是年轻的艺术。在今天,他们简练的造型,单纯明朗的色彩,夸张变形的装饰纹祥,或背后蕴含的珍贵文化与老一辈民族的记忆,依然会承载这这些不可遗忘的文化,随着中华民族的发展细水长流。

FOLLOW US & SHARE ON MOMENTS

| 联系方式 |

CONTACT INFORMATION

📍

BEIJING° 北′ 京″